《陸奥に 桜狩りして思うかな 花散らぬ間に 軍せばやと》

繊細な抒情を微塵も感じられないこの和歌の作者をご存知だろうか?

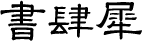

奥羽鎮撫総督府下参謀で長州藩士の世良修蔵である。奥羽鎮撫軍の一行が京都を出て奥羽に向かったのが旧暦の慶応4年3月6日(大坂港を出たのは11日)というから、現在の暦だと京都はちょうど桜の季節だったのかもしれない。そして3月18日、仙台寒風沢に着いたとき、一行の目に奥羽の桜はおそらくまだ硬いつぼみだったのだろう。

奥羽上陸を果たし、仙台藩校養賢堂に本営を置いた奥羽鎮撫総督府軍の兵士たちは、巷に繰り出しては商家の船の荷を略奪したり、婦女子を恣にしたりと、横暴な振る舞いに明け暮れていたと伝えられている。世良修蔵も例にもれず、酒と女に溺れ、そればかりではなく仙台藩はじめ奥羽諸藩の重臣たちに対し無礼な態度で接していたようだ。九条道孝総督の側に仕えていた戸田主水は、彼らの横暴な行為が、奥羽に対する皇意への誤解に発展しかねないと危惧して、内部告発しているくらいなのだ。その粗暴な男=世良修蔵が詠んだその男なりの一首なのである。意味は明瞭、状況証拠的な要素も加えて解釈してしまえば「いまこうやってやっと咲いている奥羽の遅い桜を見て思うのだが、この桜が咲いているうちにはやく戦に出陣したいものだ」といったところだろうか。これには大きく二つの意味がこめられているように読める。第一に、桜の開花時期と同じように奥羽の地はいろんな意味で遅れた土地だという侮蔑の感情。そして第二に、会津征討の戦争を早く始めたい、あぁ戦がしたいという極めて好戦的な資質の発露である。

この男のために、奥羽はやらなくてもよい戦争に突入させられてしまった側面も確かにあったように思われる。その周辺を調べていくと、何とも言えない歴史の悲哀を感じさせられるのである。まさしく歴史は人によってつくられるということでもあるのだろう。