半夏生(はんげしょう)。音感のすてきなことばである。七十二候の一つで、夏至から十一日目、新暦では七月二日頃にあたるのだそうだ。そのころ、紅花が一輪だけぽっと咲くことを、昔の人はこのように表現したとされている。

川霧の多く立ちこめる山形の内陸性気候・風土に、今でこそしっかり根をおろした感のある紅花だが、原産地はいったい何処か。研究者たちが差し出してくれているカードは4枚。インド説・中央アジア説・中近東説・エジプト説。なかでもミイラを包んだ麻布から紅が発見されているエジプトのナイル河畔説が最も有力視されているようだ。いずれも熱い気候の地域に属しているという点ではどのカードも共通している。

ところで、古代にあって紅は、呪術につかわれる程に怪しげで神秘的な色であった。また、時が過ぎ人々がようやく言葉の遊びらしきものに興じ始めた頃、今度はその作品世界を染め上げていった。『万葉集』や『古今和歌集』などで、とりわけセンチメンタルな恋歌に、重要な語彙として〈紅〉が用いられていたようだ。その色素は脆く、褪色しやすく、いつしかそのような要素が〈移ろい〉のイメージに転化していったのだろうか。男と女の関係を繊細に比喩するのに何かとふさわしいものであったようだ。さすがに我がヤポネシアの古人は、紅のデリケートで情緒的な一面を、見逃すことはなかったのである。

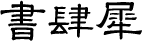

紅のはつ花ぞめの色ふかく思ひしこころわれわすれめや (『古今和歌集』723)

【意訳】くれないの初花染めのように色深く、君を思った心を、わたしは忘れまい

ところが紅色は、悲しいかな、いつしか褪せていくという。このように、暮らしや人々の繊細なこころに深く関わってきた紅花は、遥か〈世界史の脊髄〉ともいうべきシルクロードを旅し、中国に染料や薬剤として運ばれた後、朝鮮を経由して飛鳥時代かその少し前、日本に伝えられたとされている。しかし、その栽培技術やわが国のいろんな条件にあった適性品種が持ち込まれ、実際に栽培されるようになったのは、室町時代末期からであると伝えられているようだ。