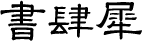

今月末に刊行される「やまがた街角」春号(通巻第64号/八文字屋書店発行)に、片桐繁雄氏が「最上義光の人間像」と題して「〜書かれてきた《虚像》と史料から見えてくる《実像》〜」という興味深い論考を寄せてくださった。ぜひ手に取ってお読みいただきたいが、片桐氏がその稿を書く動機となったもののひとつに、学問研究に関するモラルの問題が底流しているように思えてならない。例えば、象徴的な部分を紹介すれば、かつて権威ある某学者が著した、いうなれば《虚論》=最上義光には義時という弟がいて、義光はその弟をも殺してしまうほどの「謀略に長じ、冷酷な武将である」云々……。片桐氏はもちろん、研究者諸氏が、その論の根拠となるべき史料(資料)を探しても、驚くなかれそもそも「義時」という「弟」の存在すら実在したのかどうか疑わしいという結論しか出しようがないというのである。ついに史料(資料)的にも見出せず、裏付けを得られなかったというから驚きである。学問研究の世界にさえ、こういうことがあるとは……。

誰かが著した、史実(事実)と違う内容が、疑われることなく後世に受け継がれていくとしたら、それは実に不可解なことである。片桐氏はその学問上の「こわさ」について、警鐘を鳴らしているようにも読み取れる。私自身「やまがた街角」の編集に携わる者である以上、この寸感が事前PRの側面を帯びてしまうことを少しも否定するものではないが、PR以上に、「最上義光」の実像に史料からアプローチした片桐氏の力作に目を通していただきたい気持ちの方が圧倒的に強い、ということだけは理解していただけると嬉しいと思っている。