2014年9月19日付で簡単に紹介した「川英治」という詩人について、調査を終了しましたので結果を掲載しておきます。当時のブログには「川英治」の詩作品について2篇だけ残されていると記したが、その後さらに2篇の作品の存在が確認され、全4作品ということになる。 さて、上山には、大正末期から昭和初期にかけての詩人として、山形県における近現代詩の黎明期を担った代表的抒 …

続きを読む

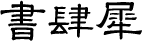

犀のつぶやき

資料:雲井龍雄「討薩ノ檄」全文

長文だが米沢藩士雲井龍雄(本名:小島龍三郎)が列藩同盟の士気を鼓舞するために著した檄文の全文を紹介したい。 初め、薩賊の幕府と相軋るや、頻に外国と和親開市するを以て其罪とし、己は専ら尊王攘夷の説を主張し、遂に之を仮て天眷を僥倖す。天幕の間、之が為に紛紜内訌、列藩動揺、兵乱相踵(つ)ぐ。然るに己れ朝政を専断するを得るに及んで、翻然局を変じ、百方外国に諂媚し、遂 …

続きを読むモンテディオ山形の豹変

モンテディオ山形の豹変が始まったのはいつからだろう。ディフェンダーの怪我でやむなくシステム変更を強いられてからだったろうか? だとすれば監督の力量ではなく、なんらかの偶然が関与し、選手間の関係の最適化が図られたからということになる。なぜばら監督力なら、うまく機能している変更後のシフトをシーズン当初から採用していただろうからだ。 システム変更後、息苦しいほどの …

続きを読む鳥羽・伏見の騒乱

一般論として「鳥羽・伏見の戦い」と表記されるが、私は「鳥羽・伏見の騒乱」と表記すべきだと考えている。次の資料に目を通して頂きたい。 公 前に朝延から軽装で私に上京しろということであった。軽装で行くなら残らず行けという勢いで、そこでなお上京しろという命令があったから、それを幸い、先供でござると言って出て来た。ところが関門があって通ることがならぬ。これは上京する …

続きを読む鬼が笑う話(PR)

来年の話をすると「鬼が笑う」とよく言いますが、ひとつだけ遠慮なく大いに笑わせてあげたいと思います。 2015年1月25日(日)午後2時より、シベールの遅筆堂文庫にある図書館で「軽〜い話」をすることになりました。 我が家で見つかった古文書、とりわけ「江戸時代の7枚の名刺」に刺激され、好奇心が突然疾走を始め、アッという間に『幕末奥羽の閃火』という本を生んでしまっ …

続きを読む追悼・ジャック・ブルース

「ジャック・ブルース氏(英ロックバンド・クリームのメンバー)25日、長い闘病生活の末、英東部サフォークの自宅で死去。71歳。王立スコットランド音楽演劇アカデミーでチェロと作曲を学ぶが、ジャズ演奏を禁じられたため退学。1966年にクリームをエリック・クラプトンらと結成し、ボーカルやベースなどを担当、作曲も手掛けた。1968年の解散までに世界でのアルバム売り上げ …

続きを読む彰義隊士の墓

10月13日、いつでも行けそうに思っていながら今まで果たせずにいた一件、その一つの課題を解消する事ができた。上京の折、台風情報を気にしながら上野公園に立ち寄り、ついに彰義隊士の墓参りをすることができたのである。 彰義隊戦死者の遺体は、新政府軍を憚り放置されたままであったものを、三ノ輪円通寺の仏磨和尚と寛永寺の御用商人の三河屋幸三郎が戦死者供養の官許を受けて上 …

続きを読む桁外れにすぐれた研究

2013年に発表された本間勝喜氏の研究「慶応4年庄内藩の村山郡『預地』支配(上)」は、桁外れにすぐれた研究だ。それは、これまでの通説を覆す画期的な仕事で、驚きに値する。この論考を読む限り、奥羽鎭撫総督府、仙台藩、天童藩、吉田大八の関係性のみならず、幕府が庄内藩に与えた7万4千石の「預地」をめぐるこれまでのいっさいがっさいの通説は根拠のないものであったというこ …

続きを読む小池春蔭メモ

昨日(9月28日)、公益財団法人上山城郷土資料館主催の「史跡巡り〜上山三十三観音(2-後期)」に参加し、二十二番札所の「中生居観音」〜三十三番札所「北町観音」、それに番外の「久保手村観音」と観て廻って、自分が上山のことについて何も知らないことを再認識することとなった。 そこで、ツアーの目的とは直接関係ないのだが、二十九番札所「小倉村観音」と三十一番札所「芦の …

続きを読む川英治という詩人

大正末期に上山市内で刊行されていた「ふたば」と「朱鳥(あかみどり)」という詩歌雑誌をめくっていて驚いた。これまで目にしたことも耳にしたことも無い「川英治」という詩人の存在を知ったからである。 十数冊、両誌合わせてトータル頁数では200頁超の誌面にわずか2篇の作品を残しているだけの詩人だが、その表現のクオリティの高さが光る。 断言はできないが、「ふたば」「朱鳥 …

続きを読む